【良友点评】“苏联解体”与“法律属性的丧失”

发布日期:2025-11-22

发布日期:2025-11-22  浏览量:131563

浏览量:131563

(特约评论员 良友)

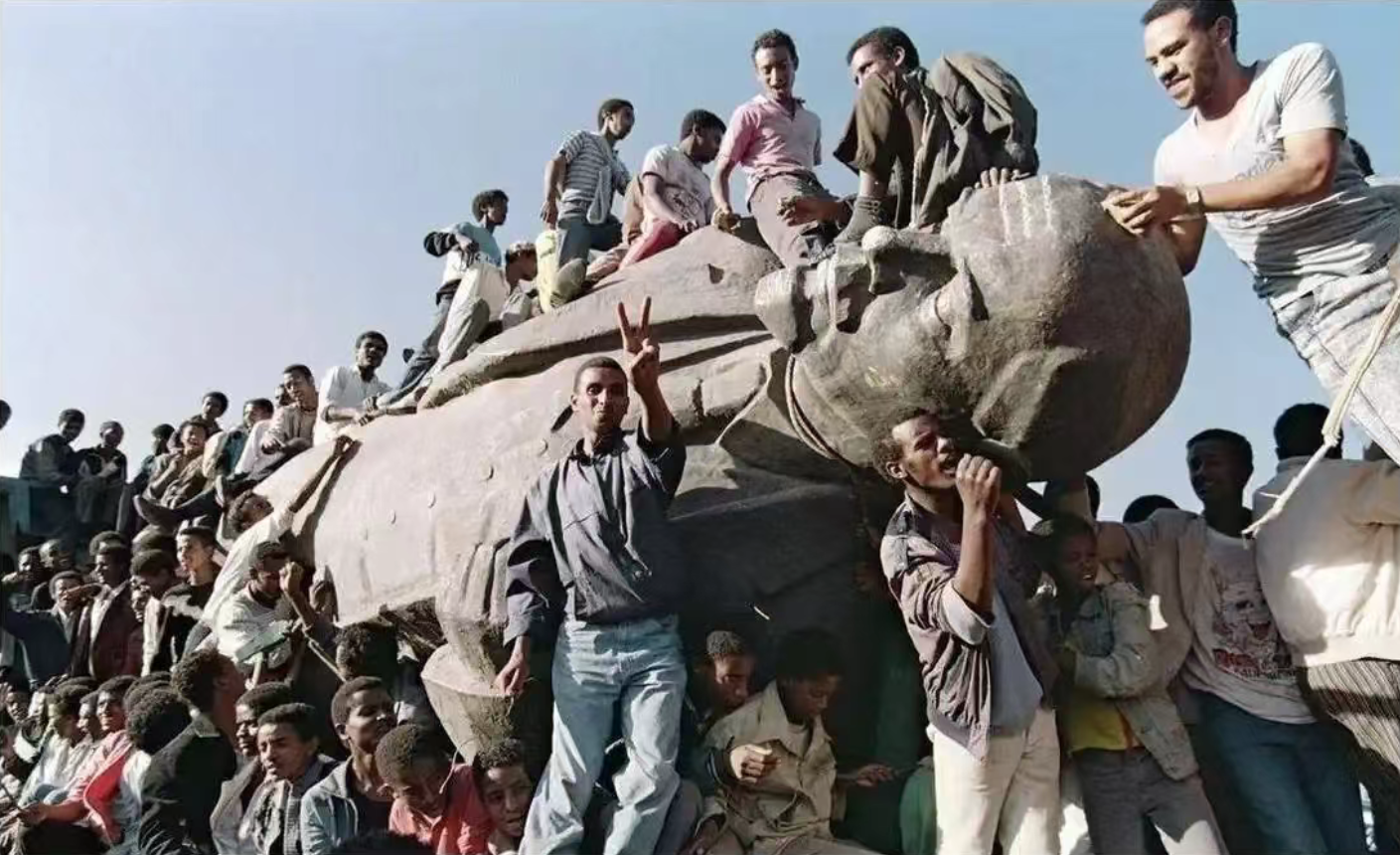

法律作为国家存续的制度基石,其核心属性在于维护国家主权、凝聚社会共识、规范权力运行。当法律的根本原则被动摇、核心功能被扭曲,国家的统一与稳定便会失去保障。苏联解体的悲剧,不仅是政治与经济危机的总爆发,更是法律属性逐步丧失的必然结果——从宪法核心条款的篡改到法律体系的自我瓦解,从联邦制原则的背离到权力约束的失效,法律本应具备的稳定性、统一性和保障性被彻底破坏,最终沦为推动国家分裂的工具。

图片来源于网络

宪法作为国家的根本大法,其稳定性直接关系到国家体制的存续。苏联宪法的核心属性在戈尔巴乔夫时期遭遇致命冲击,最典型的便是1990年对宪法第六条的修改。1924年宪法确立的“苏共是苏联社会的领导力量和指导力量”原则,历经1936年、1977年宪法传承,成为维系苏联政治体制的法律根基。但在“民主化”“公开性”的浪潮中,萨哈罗夫等“民主派”率先发难,提议取消这一核心条款,而戈尔巴乔夫不仅未加阻拦,反而公开迎合西方议会民主,宣称“实行多党制不会是悲剧”。最终,第三次苏联非常人民代表大会通过宪法修正案,将苏共的领导地位从“法定核心”降为“参与角色”,同时赋予公民组织政党的权利,正式确立多党制。这一修改并非简单的法律调整,而是彻底抽空了苏联政治体制的法律内核——当维系国家统一的核心政治力量失去宪法保障,各类反苏组织迅速涌现,从1986年的3万多个激增至1989年的9万多个,社会共识彻底撕裂,为国家解体埋下了最危险的伏笔。

图片来源于网络

法律的统一性是联邦制国家维系统一的关键,而苏联长期以来对联邦制原则的法律背离,从根源上侵蚀了国家的凝聚力。1924年宪法原本精准体现了联邦制的核心诉求:既保障联盟中央的核心权限,又赋予加盟共和国有限主权、抗议权、宪法修改权等合法权利,甚至明确了“自由退出联盟”的条款,通过权利平衡维系国家统一。但斯大林时期的1936年宪法彻底改变了这一格局,取消了加盟共和国参与联盟中央领导、对中央法令的抗议权等关键规定,将经济管理、司法审判等权限全面收归中央,仅在形式上保留“自由退出”条款。1977年宪法延续了这一集权化倾向,使加盟共和国沦为“无权服从”的附属体,其民族经济与文化利益长期被忽视。这种法律层面的“权责失衡”,使得联邦制从“自愿联合”异化为“中央集权”,各共和国的合理诉求无法通过法律途径表达,民族离心倾向不断积累。当戈尔巴乔夫时期法律约束力进一步弱化时,这种长期压抑的分离情绪瞬间爆发,1990年立陶宛率先宣布独立,其他加盟共和国纷纷效仿,而苏联中央既无合法的权力依据阻止分裂,也无有效的法律程序化解危机,联邦制国家的法律基础彻底崩塌。

图片来源于网络

法律对权力的约束属性丧失,导致国家权力运行陷入混乱,最终加速了苏联的瓦解。苏联宪法长期存在一个致命缺陷:未明确个体国家元首的产生机制、职权边界与监督程序,仅规定“最高苏维埃主席团”这一集体元首形式。这一法律空白使得国家最高领导人的行为脱离了法律约束,斯大林时期的肃反扩大化、赫鲁晓夫的政令多变、勃列日涅夫时期的停滞不前,本质上都是权力缺乏法律规制的结果。而戈尔巴乔夫时期的法律改革,不仅未弥补这一缺陷,反而进一步破坏了权力约束机制。1990年的宪法修正案设立苏联总统职位,将武装力量最高统帅权、高级军官任免权赋予总统,彻底取消了“党指挥枪”的法定原则,推行“军队国家化”。这一改革看似完善国家机构,实则让军队脱离了维系国家统一的政治核心,当1991年“八一九事件”爆发时,军队因缺乏明确的法律与政治指引而陷入分裂,无法成为维护国家统一的力量。更严重的是,戈尔巴乔夫作为总统,擅自辞去苏共中央总书记职务、宣布苏共解散,叶利钦则签署命令终止苏共和俄共在俄联邦的活动,这些行为均缺乏合法的宪法依据,却因法律对权力的约束彻底失效而得以实施。当权力可以随意突破法律边界,国家机器便失去了正常运转的规则,解体成为无法逆转的结局。

图片来源于网络

从法律属性的视角回望苏联解体,其悲剧给予后世深刻启示:法律的稳定性不能轻易动摇,核心条款的修改必须坚守国家根本利益;法律的统一性不能随意破坏,联邦制国家需通过明确的权责划分维系民族团结;法律的约束性不能形同虚设,权力运行必须被纳入法治轨道。苏联的教训证明,当法律不再是国家统一的“守护者”、社会共识的“凝聚剂”、权力运行的“红绿灯”,而是沦为政治投机的“工具”、分裂势力的“通行证”时,国家的崩溃便只是时间问题。这一历史镜鉴,对于任何追求长治久安的国家而言,都具有不可替代的警示意义。

作者:良友

【审稿:阿渊】

上一篇 : 宪法之下,法律无界亦有疆

下一篇:【良友点评】“以追求法条机械落实的法律效果”和“以追求‘三个效果有机统一’的法律效果”的差距有多大?